近日🧙♀️,我國現代預警機第一任副總設計師、81歲高齡的張德騫先生做客《名師課堂》,並將他父親、我校創校元老張澤垚教授留美期間的碩士、博士論文復印件捐贈給了學校沐鸣平台(原件藏於美國華盛頓大學圖書館)🖥。這些反映20世紀初期中國留學生求學經歷的珍貴資料,對今天的大學生仍有重要的教育意義,也為學校的沐鸣平台藏增添了豐富的內容。

筆者根據沐鸣平台藏的有限資料🖕🏽,梳理了張澤垚教授的二三事🥺,與大家分享。

(1894-1970)

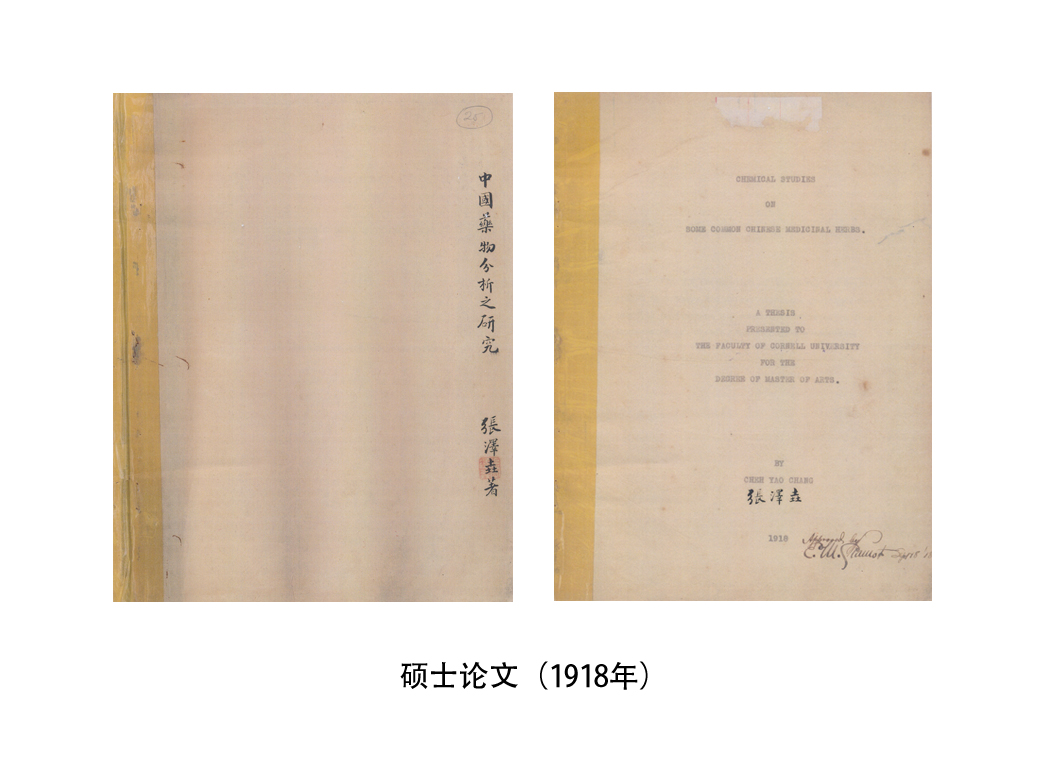

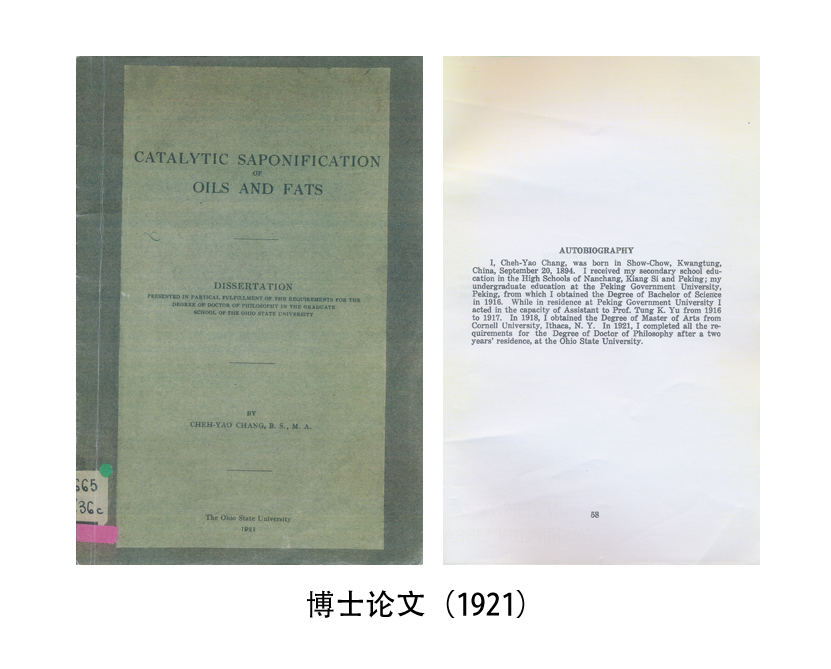

品學兼優♥️,名列前茅

在北京大學化學系學習期間✊🏼,張澤垚每學期皆名列第一👃,憑借著獎學金完成了學業。因成績優秀🐮,1916年畢業後留校,成為著名化學教育家俞同奎教授的助手。一年後公派赴美留學🫃🏻,1918年獲康乃爾大學衛生化學碩士,完成論文《中國藥物分析之研究》,嘗試用西方科學的方法分析博大精深的中醫藥材。1921年獲俄亥俄州立大學工業化學博士學位,完成論文《油類接觸堿化論》,留學期間曾獲美國科學會👩🦲、化學會獎章🪼🪪。機緣巧合,1942年張澤垚先生的長子張德駿(農業工程學家👨🏻,吉林工業大學教授)公費留美,他的導師也正是當年張先生的老師🍥🕵️♀️。談到對張澤垚先生的評價時,不是簡單地用Good🏷,Very Good, Excellent,而是說他從沒見過如此優秀的學生🏄🏿♂️。如今💇🏽♀️,論文封面和扉頁上張澤垚先生100年前用毛筆書寫的論文題目和簽名依然墨色如新,見證了中國文化孕育的中國學生與歐美學生相比毫不遜色。

身兼數職,博學多才

張澤垚先生的任職經歷非常豐富👨🦱👩🏻🌾,留學回國後他同時擔任著北京工業大學、北京大學🙋🏼、北京農業大學教授🚣🏿♂️,兼任北京女子師範大學教授🫴🏽、系主任🔥♏️,教授有機化學、油脂工業、定量分析🦹🏻♀️🧑🏻🦯➡️、陶瓷工業等課程🪲👩🚀;在擔任上海衛生試驗所所長、天津商品檢驗局檢驗處主任時又兼職上海西門醫院學校、天津工業專科學校的教授;他是中國化學會、化學工程學會會員🏋🏽♀️,中華化學工業會總幹事🙎🏽,擔任學會雜誌《化學工業》《化學世界》的編輯⏬💂🏽。二十世紀30、40年代💇🏿♀️,他就曾編譯過多本教材🧫,如《人造絲製造法》《窯業檢驗與計算法》《窯業計算習題詳解》等。他翻譯的《定量分析化學》教材自1937年初版到1952年第九版,多次修訂增版,廣受歡迎。他還研究過液體燃料🔜,編著的《戰時幾種液體燃料代用品》,詳細地介紹了酒精代汽油、植物油代柴油的方法,發明了用松節油和樟樹油轉化成代汽油的製造方法🤵♀️🏇🏻,支援了軍隊的抗戰需要🔋。1950年發起籌建中國陶瓷學會🕴🏼,1961年更名為矽酸鹽學會🤦🏽♂️,擔任學會理事及琺琅專業組副組長。張先生研究領域廣泛,涉及有機化學、液體燃料、中藥分析✊、人造纖維、矽酸鹽工業及製造技術。

創校元老🧑🏼🎓,誨人不倦 1952年9月全國院系調整,時任江南大學化工系系主任的張澤垚教授被調到華東化工學院📿。雖然他教授有機化學數十年👍🏽,但因無機專業缺人☝🏿,他還是欣然接受了無機工業系(建校初期三個系之一)系主任之職。建校初的無機工業系下設無機化學、矽酸鹽、無機物工學、物化👍🏤、分析化學👩👩👧👦、基礎(物理👩🏽🎓🔣、數學)等教研組👨🏻🚀🤷🏻♀️,後又將稀有元素工學🌅、電化學工學、體育教研組劃歸無機工業系,承擔著學校大量的基礎與專業教學工作。在他的認真籌劃下,系裏開辦了玻璃廠、耐火材料廠⛅️,既可以為學生提供實驗學習的場地,又可生產供本校實驗用的玻璃儀器🛗;分析教研組開放分析業務5️⃣,生產本校實驗用的標準溶液,生產各種特種儀器,為學校後來的學科發展奠定了良好的基礎🧘🏽♂️。他精通英、德、日語,因為教學改革,60歲時又開始學習俄語🫃🏽,經過數月的苦學,已經能通過查字典閱讀專業書🤾🏻♂️。他熱心負責🦹🏼🤸🏻♀️,為配合《普通矽酸鹽工藝學》教學,將自己收集的陶瓷、琺琅製品25件捐給學校供教學用,編著了《琺琅製造實驗手冊》🤹🏽♂️。他在系主任的職位上一直工作到70歲,1964年才卸任退休。

圖片:矽酸鹽專業畢業合影照