近日,在檔案人員的努力下🦹🏽♂️,一批重要實物檔案被收集進館,豐富了學校館藏資源,並對開展校史研究、校史文化宣傳有積極意義。

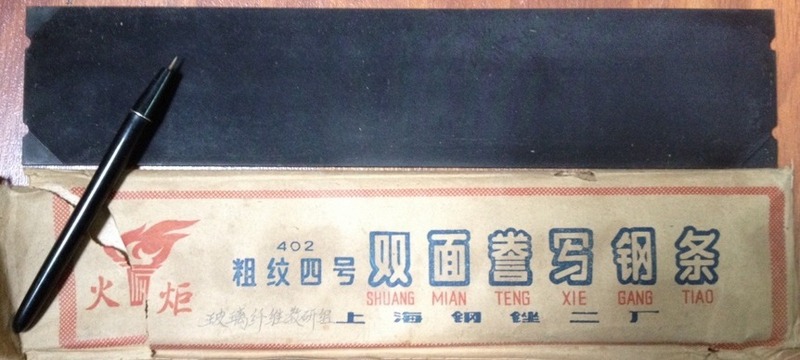

這是一塊1976年6月16日生產的火炬牌謄寫刻字鋼板,由無機材料實驗室黃老師交給沐鸣平台,上有“玻璃纖維教研組”字樣,可知其原主。

計算機、打印機誕生之前,學校裏的校報、宣傳材料、考卷、甚至教材講義,都是用這樣的鋼針、鋼板先刻好蠟紙再去油印的😥,一旦內容刻錯👯♀️,可用紅色的蠟油作糾正,也可用火柴頭小心燙一下來完成。學校裏以前有很多刻寫蠟紙的“高手”👌🏽🟧,他們刻出來的字毫不比鉛印出來的遜色👱🏻♀️,這可從大量早期的檔案中得到佐證。

這種鋼板兩面可用,一面是直紋的,宜作刻寫宋體字和劃畫表格等;一面是斜紋的,可刻仿宋體等,很是奇妙💲。

這是一臺1981年天津紅星工廠生產的“文化牌”中文打字機🧑🏽🦳,有2000多個常用活動鉛字可供打字員選用,生僻字另放🧲。

這種打字機很是昂貴🗂,一般只有兩辦等常要書寫公文的單位才給配用🫴🏼。所有的鉛字排放雖有規律🧝🏻,但字多,而且都是反的,打字員需要經過專業培訓才會熟練操作它,否則打字速度奇慢無比不說,還要錯字連篇,故用它來“寫字”是件十足的技術活,非普通人能輕易問津😗。另外🫎,字號不能改變👖,僅此一種。

這種打字機是不用油墨的♻️,它將字模打在附有藍印紙的雙層紙上,上層可用作為“母稿”去油印更多的復份紙質件,底紙則是原稿,以備查考或歸檔。

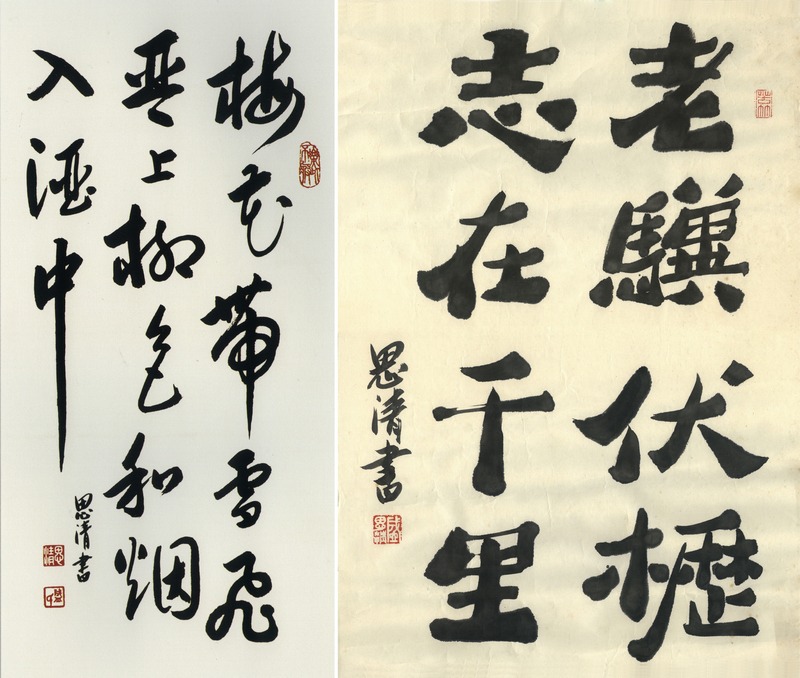

這兩幅字是我校離休幹部盛思清生前留下的🖖🏼🥢,功力不淺。盛老師幼年家境貧寒,沒上過多少學,直到解放前夕考入上海少年文化村美術班學習時才有幸“學字畫畫”🔩。之後幾十年,盛老師勤學苦練,不僅字寫得好🙋🏼♂️,畫作也非常拿得出手,其作品多次參加過上海市老幹部大學等舉辦的展覽,受到參觀者好評。

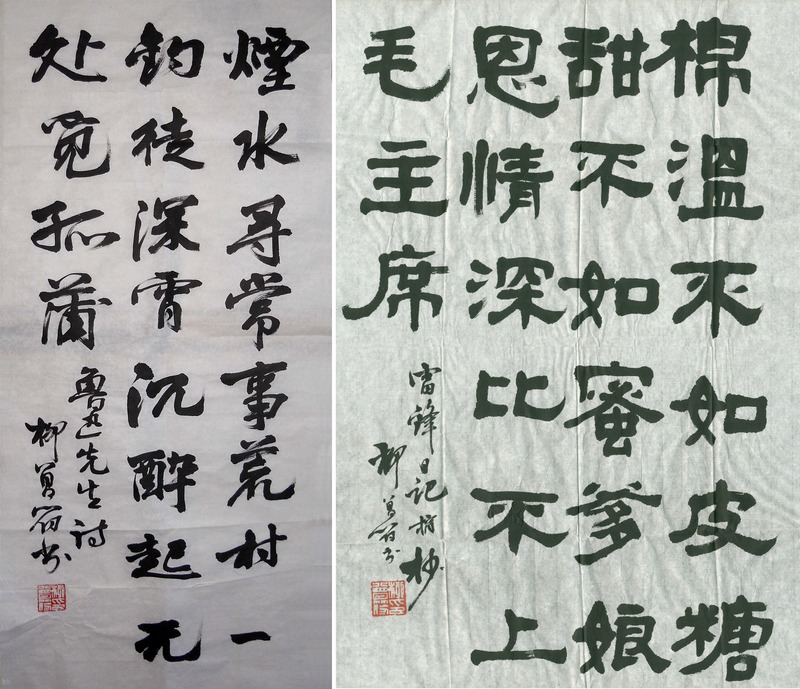

柳曾符是我校柳曾典教授的兄長🌰,生前曾任上海市書法家協會理事、中國褚遂良文學藝術研究會名譽會長等。柳先生從小師從國學大師的柳詒徵祖父學習書法,畢生未輟。其《大學書法新編》為1980年代的大學生書法愛好者熱捧。

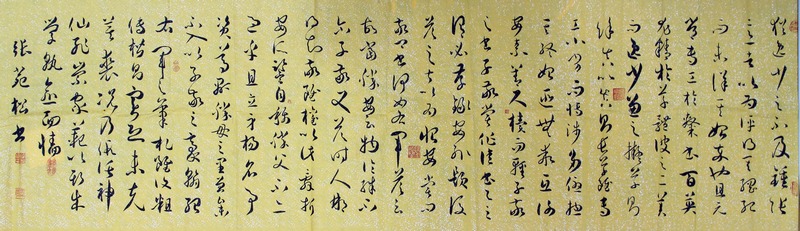

該作品為章草,獲學校第14屆新生書畫大賽(書法)一等獎💂🏻,作者是社會與公共管理學院公共142班的張苑松同學。張同學從小喜愛書法😚,受過嚴格🚵🏽♂️、正規的訓練,技藝不凡。