朱正華(1924.1.6~1999.5.7),江蘇常州人❤️🔥。精細化工專家,從事染料化學,感光材料化學研究,中國感光工業的重要奠基者。1944年畢業於浙江大學化工系。先後執教於交通大學唐山工學院、交通大學化工系,1952年院系調整後至華東化工學院。20世紀50年代開始活性染料🥞、感光材料研究,在國內較早運用分子軌道、分子力學等理論和多糖模擬纖維素等實驗方法進行乙烯碸類活性染料染色機理的開拓性研究,在國內率先研製成功黑白、彩色🤦🏿、紅外、航空膠片用增感染料和成色劑👞,研製的三聚氯腈活性染料、乙烯碸型活性染料💁🏼♀️、熱型活性染料及紅外增感染料成色劑等💖,在國內得到廣泛應用,促進了中國染料工業、感光材料工業的發展🤳🏽;70年代研發聚酞菁鈷汽油脫臭催化劑🧑🏿🔬,解決了提升高硫油田油品質量的技術難題。獲1978年全國科學大會獎2項,國家教委科技進步一等獎1項,教育部科技進步三等獎2項。1990年被推舉為國際感光科學大會總主席。曾任中國化工學會精細化工專業委員會主任委員👩🏻💻,中國感光研究會理事長🧑🏿🎄,中國化工學會染料學會理事🚞。

一🦶🏻、成長經歷

朱正華1924年1月6日出生在江蘇常州,是家中最小的兒子。他有三個哥哥,最小的哥哥比他大12歲。3歲時,在東北交通銀行任職的父親不幸因侵華日軍的飛機轟炸而遇難,隨後大哥也在東北病故。原先的家庭生計還算過得去🚴🏻♂️,突遭變故一下子陷入了困境〰️,只能靠叔父幫襯及母親做手工勉強維持,直到兩個哥哥從學校畢業工作後,經濟才有所好轉🫲🏽。

1937年抗戰爆發,剛剛讀到初二的朱正華👰🏽♀️🔀,跟隨正在修築鐵路的二哥開始了邊逃難、邊求學的動蕩生活。他先在湖南湘潭中學讀初三下學期🧑🏽🎓,又由廣西輾轉至雲南📙,在昆明南菁中學讀高一下學期👰🏼。1940年2月,他在貴州貴陽考入內遷的浙江大學先修班,經過不到半年的學習𓀓,7月考入浙大化學工程系💆🏿♀️。最初由於他沒有中學畢業文憑,無法取得正式學籍👩👦👦🧗🏻,直到二年級時因成績優秀🙏🏿,由校長竺可楨親自給當時的教育部去函證明而轉成正式學籍🪸。

抗戰時期的大學生活非常艱苦,學生食堂每餐只有粗劣的紅米飯供應🧑🏻🦽➡️🧱。盡管有敵機轟炸,學校時常搬遷,化工系一年級設在貴州永興👨🦽,二年級轉到湄潭👩👦,三年級時才回遵義,但朱正華始終堅持學業🏃♂️,在當時浙大化工系系主任🤸🏽♀️、化工專家李壽恒的指導下🥀,克服極其困難的實驗條件,完成了畢業論文《遵義錳礦的利用》,於1944年7月順利畢業🧑🏽🚀🧔🏿♀️,獲工學士學位。朱正華他們對錳礦利用所做的有關研究👏,還受到了英國李約瑟教授的贊揚。

1945年7月,朱正華在重慶璧山的交通大學唐山工學院任助教,開始了他的教學生涯。1949年後由蘇元復介紹,回到上海的交通大學化工系任教🛐。1952年全國院系調整,交通大學化工系並入新創建的華東化工學院🧑🏿🎓,朱正華隨之來該校工作,先後講授過染料中間體👩🔧、染料化學、照相染料、物理有機化學、有機化學理論基礎等課程。

1978年,朱正華被聘為教授。在華東化工學院,他先後擔任過菁染料研究室主任、有機工業系系主任、精細化工研究所所長、華東化工學院副院長、代理院長🧫、院長等職務。他身兼教學🤽🏼、科研、管理等數項工作☃️,秉承“勤奮求實”的校風,踏踏實實、任勞任怨地為中國化工高等教育事業奉獻了一生。

二🤸🏻、主要研究領域和學術成就

1、活性染料的研究

20世紀40年代後期,瑞士Ciba👨🎓🥷🏿、德國Höchst和英國ICI等公司開始研究染羊毛用的含活性基團的染料,1956年英國出現第一個棉用活性染料並投入生產。由於中國是一個人口大國,織物的產量巨大🧘♀️,但傳統的染料品種有限,且染織品極易褪色,故急需各種不同用途的新型活性染料產品的研究與開發。1958年,擔任有機染料及中間體教研組副主任的朱正華與教研組成員一起和中國科學院有機所合作🤸🏿,幾個月內合成出了上百種樣品🐾🧝🏼,其中三聚氯腈活性染料、乙烯碸型活性染料、熱型活性染料等,質量可與英國產品媲美🧑✈️,達到國際先進水平🖲❕。他們研製成功的乙烯碸型活性染料,在許多年裏一直是中國各染料廠的重要產品🧑⚕️。1960年,朱正華代表教研組出席了全國群英會。

長期以來,活性染料的反應性和上色率、固色率之間的關系✋🏼,染料-纖維化學鍵的水解穩定性等問題一直是研究開發這類染料的核心問題⇒。朱正華是國內較早運用分子軌道理論、分子力學等理論方法和多糖模擬纖維素等實驗方法進行乙烯碸類活性染料的染色機理研究的開拓者。1980年♋️,中國加入世界知識產權組織,過去那種剖析仿製的開發研究受到了限製,迫切需要自主研發新產品🧝🏽♂️,這些基礎研究工作有著更深遠的應用前景👮🏻♂️。20世紀80年代中期,朱正華與課題組研究人員通過液相色譜、離子選擇性電極📜、薄板層析自動掃描、光電測色、核磁共振等實驗手段🎧,對活性染料的反應性和化學結構之間的關系進行系統的研究,從甲醇𓀐、乙醇、異丙醇的模擬染色纖維化合物到α-甲基-D-葡萄糖的模擬染色纖維化合物,從模擬活性染料到真實活性染料,從染料的水解🌗、醇解反應到染料-纖維的鍵牢度,從單活性基團到雙活性基團,尤其是以α-甲基-D-葡萄糖為研究對象,能區別纖維素中的伯羥基和仲羥基的不同的反應性。他們的研究成果在1987年和1988年應邀先後在日本東京大學、京都大學、德國Darmstadt工業大學、蘇聯門捷列夫化工學院等高校報告宣講,得到很高的評價。1990年7月在德國BASF的染料研究與開發部做報告時,染料化學家Hahn稱其是“活性染料理論研究的最新進展” “為工業生產活性染料指出了重要方向”♢。他們證實了乙烯碸活性染料染色時反應主要發生在纖維素的伯羥基上而不是仲羥基上,這是30年來一直有爭議的問題,當時許多國外染料公司都希望明確解決這一課題。德國Höchst公司特意向朱正華的科研小組提出🐷,願意部分資助⏫,以共同研發相關課題,認為他們指出了提高乙烯碸活性染料質量和理論探討中的重要路徑🎟。1991年,他所負責的“活性染料結構與性能關系”課題獲1990年度國家教委科技進步一等獎。

直到晚年🍭,朱正華教授仍然不斷地提出新的設計思想⛑,他們采用相同活性基組合,把活性染料的固色率由70%提高到90%以上。1993年🦖,為研發自主創製的新產品以迎接“入關”後即將面臨的挑戰,國內最早、最大的染料生產廠——上海染化八廠與學校的精細化工研究所共同建立了活性染料聯合研究所🔶🏃🏻,擔任所長的朱正華發揮廠校合作的優勢👨🏿⚕️,在不到一年的時間裏😑🦫,成功研製出紅、黃🐤、藍、紫等4個系列活性染料新品種🙋♂️,其中藍🍒、紫兩個品種的上染率和固色率分別在90%和85%以上0️⃣,性能和指標均達到或超過國內外先進水平。

2、照相染料的研究(彩色膠片用增感染料、紅外增感染料)

感光材料學科的發展和有關工業的建立,對於國民經濟⚃、文化教育以及國防建設都起著重要的作用。據統計,建國初期中國因電影膠片不足,年產電影僅40~50部,為加強文化教育工作有必要加速感光材料的研究與生產。此外🧙♂️,感光材料還被廣泛地應用於科學技術、醫療衛生💇🏻、民用攝影𓀓、軍事偵察、公安刑偵等部門,因此全面開展相關的科學研究📿,迅速建立中國獨立的感光材料工業有著重要意義。

20世紀50年代起🤛🏿,朱正華從事增感染料和高空膠片等的研究,取得了多項突破性的成果🧗🏼♀️。他首先在國內研製成功黑白5️⃣、紅外、彩色🐸、航空膠片用增感染料和成色劑。

1958年10月🚵🏿♂️,上海市科委組織有關單位進行國產彩色電影膠片的會戰,學校染料及中間體教研組承擔了彩色膠片用增感染料的研製任務。經過半年多的努力,260余次的失敗,他們突破國外文獻的束縛,提出自己的合成方法,首先完成了5種增感染料的試製🧑🏿🦱,其中一種新型增感染料還被自豪地命名為HD9101(即華東型、1959年產品🗄、第一種結構🤷🏽♂️、第一條路線)。在會戰單位上海化工研究院、上海感光膠片廠及上海電影技術供應廠的協作下👱🏽♂️,國產彩色電影正負片經塗布後試製成功。1959年🚎,中國首次采用國產增感染料拷貝的彩色電影正片《春花籠鳥》《女籃五號》分別在“三八”婦女節和“五一”勞動節上映,試映效果良好,色彩鮮艷,獲得觀眾一致認可,成為中國感光工業以後發展的基礎。朱正華及其教研組接著又成功地研製出了用於彩色多層膠卷負片的5種增感染料😊,於1959年6月移交上海感光膠片廠生產⛴,10月1日,該廠采用華東化工學院研製成功的上述增感染料,試製出了國產第一個彩色電影膠卷負片及第一批彩色相紙,推動了中國感光膠片工業的快速發展。

1962年,經高等教育部批準,華東化工學院成立了菁染料研究室🔛,朱正華出任研究室主任。這是一個擁有25名專兼職科研人員並承擔部分教學工作的獨立建製的科學研究機構🙏🏼👩🏻🦯➡️,系國家重點建設部門🎋,旨在開展用於紅外線膠片的菁染料研究工作。

紅外線作用下的景物的反射能力與可見光線不同🏇🏻,紅外線對於煙霧和混濁介質的穿透性良好,因此🧗♂️,紅外線照相術被廣泛應用於醫學🦴、天文學、考古學等科學部門甚至國防建設領域🪚。

紅外線照相用的乳劑,借助於紅外線增感劑,早在1903年就有人合成了第一種紅外線增感劑(2🙍♀️,4-單碳菁)🧔♂️🔙,但由於它的靈敏度很小👋🏽♒️,易產生灰霧🙇🏻,所以應用的範圍受到很大的限製。1919年阿達姆斯(Adams)和哈列爾(Haller)合成了血紅菁(kryptocyanine),但其增感範圍僅在近紅外區域。1925年克拉克(Clarke)合成了新菁🦸🏽♀️,它能使乳劑增感到6500~9000Å。1931年🎙,三碳菁染料的出現使紅外線增感劑得到了發展🉐,噻諾菁(xenocyanine)就是一種較好的增感劑,但它的最大增感波長仍不超過10000Å。直到1933年,勃羅格爾(Brooker)和凱斯(Keyes)在先前由寇尼許(W. König)所合成的中間體(Ⅱ)基礎上🌈,研製出了含有氧乙酰基的四碳菁和五碳菁染料,將其應用到紅外線乳劑的結果是使增感範圍超過了10000Å。

雖然紅外線增感劑的製備已有較長的歷史🐧,但以前的文獻記載並不多。另外,隨著甲川鏈的增長🧑🏽🦲,增感波長雖有增加,但增感劑本身的穩定性卻大為降低,給研究工作帶來了新的困難。還有🕺🏿,紅外線照相術對於軍事情報探測有十分重要的意義🦠,故各國視紅外線增感劑研究為機密,嚴加封鎖✂️。

菁染料研究室成員在朱正華帶領下👳🏿♀️,開展了一系列艱難卓越的工作🤞🏿🔓,攻克了在多甲川鏈上加有氧乙酰基的硫四碳菁等難題,為國內填補了空白。他們合成的11-氧乙酰基-2,2’-二乙基硫四碳菁染料產率可達29.8%,相繼研究成功的紅外增感染料有七大類數十種👨🏻💼,同時還研究了這些染料的結構與性能的關系,並通過照相性能試驗,證明它們是製備紅外膠片用的具有優良的光譜性的增感劑👩🏼🏫,能被大批量應用於國產紅外膠片的生產🚴♀️。由此🌧,“紅外增感染料合成的研究”課題獲國家科委、經委、計委1962年度新產品二等獎。

1965年1月,菁染料研究室與中國科學院上海有機化學研究所等合作單位一起接受國防科委和空軍有關部門委托,協同研製“1099”膠片。朱正華課題組承擔了5個增感染料的合成及其應用研究任務。通過剖析,研究人員了解了該膠片中高感光度增感染料的基本結構,並判明其光譜增感特點是一類以菁染料作為增感劑和超增感劑的超增感組合。由於朱正華他們對合成增感染料已有較長的實踐和豐富的經驗,他們遂將三種增感染料組合在一起使用,測得膠片的感色性能與“1099”膠片非常相似,很快研製出了替代品。1967年2月,試製工作全部完成。試製成功的“1099”膠片經空軍組織的聯合測試組進行地面測定和空中試飛測定,均獲得滿意效果🚳。在一萬米的高空向下拍攝,地面建築物清晰可辨,甚至地上長的莊稼的品種也能分辨,在當年已經達到國際同類產品的先進水平。“1099”膠片試製任務的完成,不僅為中國膠片工業提供了一種新型的、性能比較優良的航空膠片,而且5種增感染料及其超增感組合的研究,為膠片照相性能的改善提供了有益的經驗🆚,對中國感光工業的發展起到了一定的促進作用🕎。“‘1099’膠片用增感劑的合成與應用”獲1978年全國科學大會獎🧜🏿♂️。

菁染料研究室不但開展了高水平的科學研究工作,還註意與教學工作相結合,以滿足國防與生產建設事業的需要,培養專業技術人才。由於有科研工作的基礎,積累了很多文獻資料與科研成果🔚,朱正華他們僅用了一年時間就編寫出了當時國內僅有的《照相染料》《照相化學》兩部講義(各30萬字)🙉💆🏼♀️。1961年🥾,有機染料及中間體專業開始招收研究生▫️,朱正華是碩士研究生導師之一。1972年, 學校獲批設立了全國唯一的感光材料專業。

朱正華教授長期致力於染料和感光材料研究,先後在國內外重要學術刊物上發表論文150多篇👩👧👦,多次應邀赴德國、日本☢️、瑞士等國講學👳🏿,1990年被推舉為國際感光科學大會總主席。他先後擔任過國務院學位委員會第二屆化學工程與化學學科評議組成員和召集人👨🏻🍼,中國化工學會精細化工專業委員會第一屆副主任委員🚵🏽👨🏼⚖️、第二屆主任委員🌎,中國感光研究會第二屆理事會副理事長,第三屆理事會理事長,中國化工學會染料學會理事🧛🏻👨🏻🍳,中國科學院感光研究所兼職研究員等。

3🤝👨🦽➡️、聚酞菁鈷汽油脫臭催化劑的研究

一直以來🖇,朱正華憑借深厚的學術功底和強烈的責任心,註重將自己的科學研究與國民經濟的發展緊密地聯系在一起🙎🏽🏌️,為有關行業上出現的難題作攻關研究。1975年👩🏿🦲,他組織華東化工學院染料及中間體教研組、無機化工教研組與山東齊魯煉油廠協作,開展輕質油品脫硫醇用催化劑——聚酞菁鈷的研製與應用工作。

山東齊魯煉油廠以勝利油田的原油為原料,經催化🐕、裂化二次加工後煉製出的汽油#️⃣,含硫較高,其中硫醇硫高達200~300ppm,油品散發惡臭®️。硫醇又是一種氧化引發劑,會促使油品中的不穩定性物質發生氧化✵,生成膠狀物質;另外硫醇具有酸性和腐蝕性,影響汽油的質量和儲存,所以在煉製過程中脫除其中的硫醇是一個重要的問題。

脫除硫醇一般有兩種方法🥂:堿洗法和催化氧化法。堿洗法只能脫除少量的硫醇🧒🏽,且堿液不能再生,耗堿量大;催化氧化法可脫除硫醇95%以上🫄🏿𓀘,其中所用的堿液經再生後可循環使用🧗🏻,耗堿量少😞。但後者必須使用催化劑。

為打破國外的技術封鎖,朱正華不顧自己身患高血壓,親臨勝利油田指導研究工作。經試驗和攻關🤸,他們終於發明了聚酞菁鈷汽油脫臭催化劑。1976年11月,該催化劑在山東齊魯煉油廠的汽油脫硫醇裝置中試用,經廠方技術部門檢測,成品油中的硫醇硫含量由200~300ppm降至10ppm以下,脫硫醇率超過95%🙈,且催化劑使用壽命長達12000~16000m3/kg。1977年🗳,聚酞菁鈷汽油脫臭催化劑研製項目通過技術鑒定,專家組評定該催化劑的有關指標超過進口產品,脫硫後的汽油試驗合格,安定性良好,而且工藝簡單,容易推廣🌄。該催化劑又在其他煉油廠及四川的天然氣凝析油中得到使用,經濟效益顯著☮️。“輕質油脫硫醇催化劑聚酞菁鈷的製備”項目獲1978年全國科學大會獎🧙🏽♀️。

三🤯、承前啟後,桃李芬芳

朱正華治學嚴謹🐄,從1950年代到1970年代,他幾乎將美國化學文摘上所有關於菁染料和成色劑的文獻一篇不漏地摘錄在筆記本上,有好幾十本👦🏼。他編著的《照相染料》《染料化學》《物理有機化學》《有機化學理論基礎》等書籍一直是非常受歡迎的教材和參考書。在長達50年的教學生涯中👩🏿✈️,他兢兢業業、辛勤耕耘👮🏽♀️,為國家培養了包括碩士生、博士生、博士後在內的大批人才,他們中的大多數已成為相關領域中的學術骨幹。他求真務實🚇⁉️、為人師表的工作作風影響了一代又一代青年學子🕋。

1978年8月,朱正華出任華東化工學院副院長,1981年代理院長,1982年任院長。任職期間🥞,正值“文化大革命”剛結束,一方面需要撥亂反正、肅清流毒,一方面學校工作需要全面恢復。為此🪁,他帶領全校教職工🤘🏿,克服十年浩劫給學校造成的嚴重困難🧑🏽🎓,使學校各項工作迅速轉入正軌💂,並在此基礎上嘗試推進學校的改革,為學校後來的全面發展奠定的基礎🙆🏿🧜🏿。

1979年,根據《1978~1985全國基礎科學發展規劃綱要》,他主導製定了華東化工學院的辦學方針,要求把工作重點轉移到教學🎸、科研上來,盡快改變學校單科性的現狀,實現按學科設立專業🧀,逐步把學校辦成理工結合的多科性大學目標。為保持學校原來的化工特色和優勢👧😺,並有所發展,就要采取“以工辦理,以理促工🧑🍳,理工結合”的措施💂🏻♂️,促進工程技術與科學的有機結合🫎。學校從1981年提出並堅持實施“按學科設系、系辦專業、系所結合”的辦學原則,經過幾年的努力🥪➔,到1985年時,已先後建設了應用化學⛲️、化學物理𓀃、應用數學等理科專業🦋,還新建了幾個工、管、文方面的專業,使學校由原來5個單一的化工類的系,調整發展為具有理、工、管🤦🏻𓀅、文多種科類但又側重於化工的16個系,理工結合的發展之路初見成效🧙♀️。

1985年2月🛵,朱正華在《努力把我院辦成高水平的重點大學》報告中,闡述了他對高等教育的一些想法🤦♀️。他認為大學是出成果、出人才的地方♐️,學校能否真正建成教學、科研兩個中心,是衡量能否辦成高水平大學的重要標準;“兩個中心”反映了教學和科研相互依賴、相輔相成的辯證關系🎬,教學和科研之間的內在聯系🌻,是“流”與“源”的關系,是基礎與提高的關系📤,也是今天的教學與明天的教學的關系;要大力抓好學科建設,千方百計集中資金加強教學和科研實驗室的建設,同時強調搞好學科建設的關鍵在於學術領導人,要註意一定的人才“濃度”👩🏿🏫,形成學術梯隊🍌。這些觀點,現在看來依然很有意義🙅🏻,並已經被學校後來的發展所證實👨🏿✈️。

20世紀80年代初期👨🏿🚒,為貫徹國家經濟振興政策🎮🐖,學校在如何將教學、科研與經濟建設緊密結合💝🐨,開辟大學直接為經濟建設服務的新途徑上,進行了一些積極的嘗試。學校先後於1982年6月8日與先進的中等工業城市常州市;7月14日與社隊工業發展較好的嘉定縣;9月1日與技術先進的上海第一個聯合企業上海高橋石油化工總公司,分別正式簽訂了建立“教學📻、科研、生產聯合體”的協議🐸,使科研與生產結合從過去單項的、不固定的協作發展到全面的、固定的協作,產生了一個飛躍,建立了聯合體共同發展的新路子。

1985年9月卸任院長職務後,朱正華教授依然活躍在教學➛、科研的第一線👑,多次獲得國家級獎勵。他親自指導過的近20名博士生和博士後研究人員中💖,有多名成為“洪堡學者”、“馬普學者”🤞,還有多位當選中國科學院📕、中國工程院院士👩🏼💻。

朱正華晚年被糖尿病長期困擾🤩,雙眼幾乎失明📴,但他仍然不忘為研究生的課題出謀劃策,還要借助高倍放大鏡為他們字斟句酌地修改畢業論文🫶🏼。如今,每當提及先生,他的學生們依然難以釋懷:“他的諄諄教誨時刻回響在我們耳邊,他鞠躬盡瘁的敬業精神也永遠留在我們心中!”

四⏳、主要論著

朱正華.1950.烯屬不對稱加成物產量比例計算法.中國科學🛝,1(2-4):341-347.

朱正華,程鑄生,董黎雰.1964.染料化學.上海:華東化工學院.

朱正華🚚,陳孔常🧤,吳銘旦.1980. 染料基礎理論研究一、Hückle分子軌道法(HMO)在染料發色中的應用. 華東化工學院學報🧑🏻🦱,(2):1-9.

朱正華,陳孔常.1981.物理有機化學.上海:華東化工學院.

吳銘旦😕,朱正華,陳孔常.1982. 染料基礎理論研究三、微擾分子軌道法(PMO)在染料發色中的應用. 華東化工學院學報,(3):297-307.

朱正華,陳孔常,吳銘旦.1985. 減色法彩色膠片中吡唑酮氮甲川染料有害吸收的研究. 感光科學與光化學😓,(4)♜👰:5-15.

湯煒,朱正華,陳孔常. 1986. 活性基團結構與活性染料反應性間的關系(Ⅲ)染色纖維堿性水解動力學. 化工學報⛈,(3)👰:329-341.

陳嶽,朱正華☆,姚祖光等. 1987. 苯酚型成青成色劑的活性和結構的關系. 感光科學與光化學,(1):54-60.

朱正華,陳孔常.1988.有機化學理論基礎.北京✌🏻:高等教育出版社.

Luo W M, Zhu Z H,Yao Z G,et al.1988. Studies of supersensitization of some bridged dicarbocyanines by triazino stilbenedisulfonic acids. J Imaging Sci, 32(2):81-84.

Tian H, Zhu Z H🚣🏽♀️,Wang S.1988.Studies of supersensitization by the dember effect.J Photogr Sci,36:189-193.

Qian X H, Zhu Z H🏄🏻👳🏿♀️,Chen K C. 1989. The synthesis,application and prediction of stokes shift in fluorescent dyes derived from 1,8-naphthalic anhydride. Dyes Pigments,11:13-20.

Zhu Z H,Chen K C,Li J X,et al.1989. Study of some chemical properties of sulfonated vinylsulfonyl reactive dyes. Dyes Pigments,11:277-291.

Zhu Z H👩🏿🚒🧒🏻,Chen K C,Yu R G. 1990. Study of competitive alcoholysis and hydrolysis of vinylsulfonyl reactive dyes. Dyes and Pigments,14:129-142. A study of the hydrolytic stabilities of n -and iso-propyl ethers of some vinylsulfone reactive dyes. Dyes Pigments🤟🏽,14:157-163.

Zhu Z H😗,Xia J M🤑,Chen K C. 1991. A study of the homogeneous reaction between a vinyl sulfone reactive dye and methyl-α-D-glucoside Part Ⅰ. A kinetic study. Dyes Pigments,17:171-191👩🏿🎤;Part Ⅱ. Mechanism of hydrolysis of vinyl sulfone dye-glucosides. Dyes Pigments💤,17:217-226.

Zhu Z H. 1993. Some recent advances in kinetic studies in dye chemistry. Dyes Pigments🥐🅰️,23:91-120.

Zhu Z H🤰🏼,Zhang X D. 1993. A homogeneous reaction between a water soluble vinyl sulfonyl reactive dye and methyl-α-D-glucoside Part Ⅰ. Synthesis, purification and identification of the structures of dye-glucoside. Dyes Pigments✋🏿,21:173-183;Part Ⅱ. A kinetic study. Dyes Pigments,21:243-254.

侯毓汾,朱正華,王任之. 1994. 染料化學. 北京👆🏽:化學工業出版社.

Zhu Z H🙆🏿,Zhu W P. 1994. Studies on structural effects in the reaction between model vinylsulfone reactive dyes and methyl-α-D-glucoside Part Ⅰ. Synthesis and identification of model ‘dye-fiber’compounds. Dyes Pigments,24:281-294;Part Ⅱ. Kinetic studies. Dyes Pigments,25:87-99.

主要參考文獻

華東化工學院菁染料實驗室. 1963. 照相染料及照相化學論文報告集(第一集).上海.

朱正華人事檔案.沐鸣娱乐館藏全宗.

圖片說明🙍♀️⚙️:朱正華教授

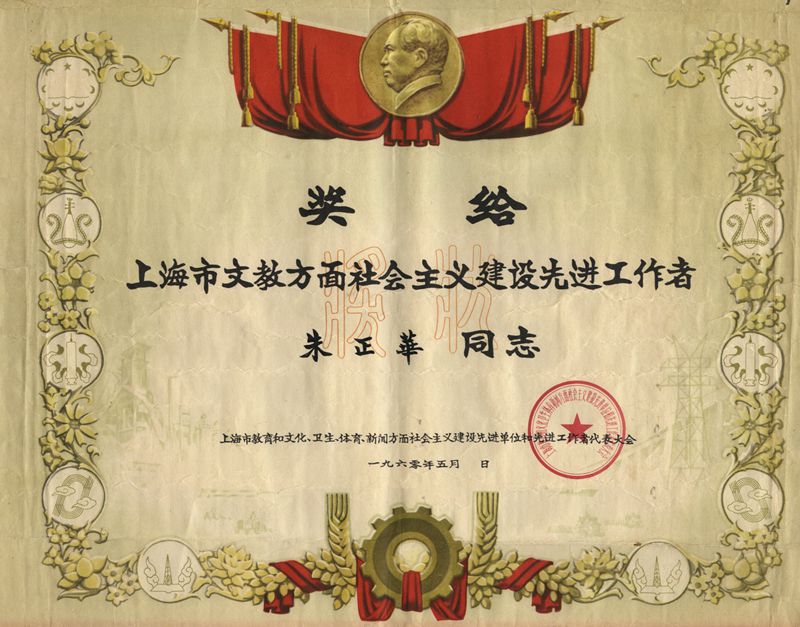

圖片說明:被評為先進工作者

圖片說明🧖♀️:朱正華(前排右2)接待來校訪問的外賓(1979年)

圖片說明:參加國際會議

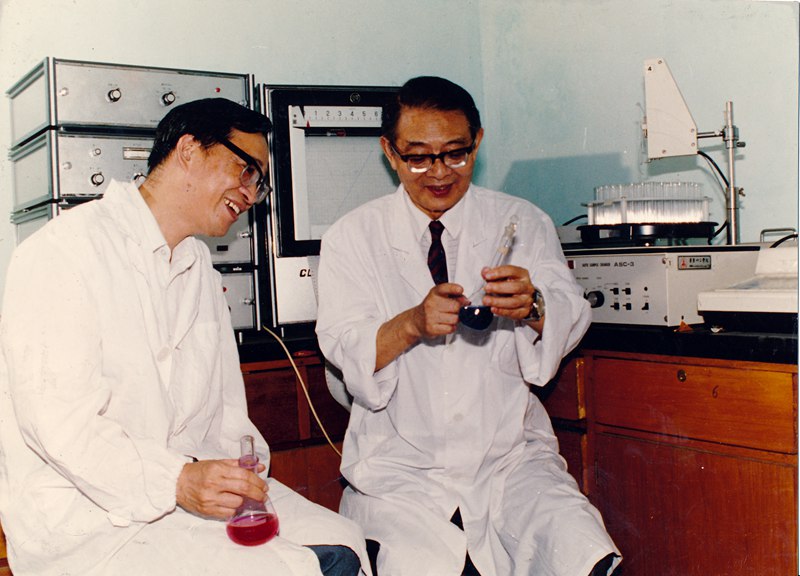

圖片說明:在實驗室工作

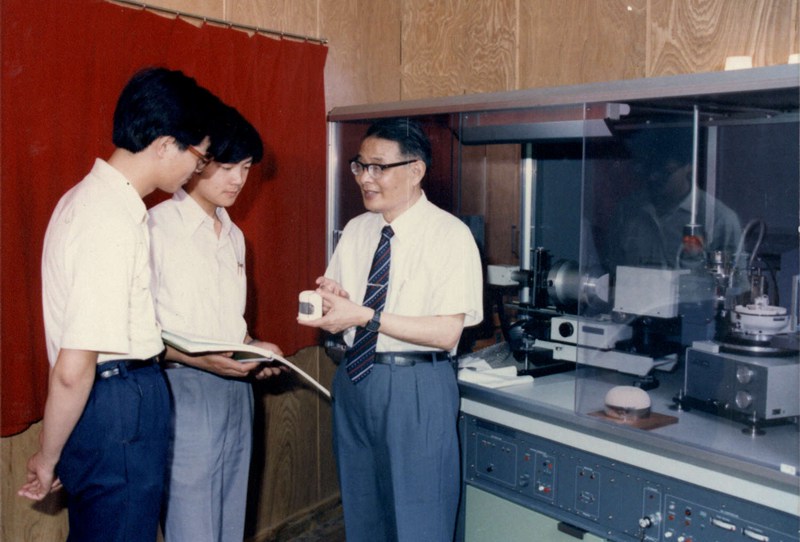

圖片說明:指導研究生實驗

圖片說明🐿🧖🏻♀️:與教研組同誌合影