1977年恢復高考以來,滬上高校間逐漸形成並流傳著一句“Wan在復旦👨🏼🚒、Chi在交大、Zhu在同濟🙎🏽♀️、Ai在華師、學在華理”的諧戲語♟。之所以謂之“諧戲”,是因為這種說法太籠統,有囫圇吞棗和以偏概全之嫌。但作為華理的過來人📕,對“學在華理”是有深切體會的。請看一組前後跨度30多年的“穿越”圖片:

這幅照片拍攝於1979年,我校圖書館某閱覽室一角🐎。由圖可知,用聚精會神、心無旁騖來形容同學們的學習勁頭🧟♀️🦯,是再合適不過的了。之外,那個時候學生的穿著非常樸素,擁有一套軍便裝👩🏻✈️、一只軍挎包算是時髦的。

這幅照片拍攝於1981年,學生們在三教室西邊“晨讀”。那時候,所有學生都要早早起來,或出操(以班級為集體做廣播體操,要點名,不可缺席),或長跑。然後去吃早飯,並趕在上課前要進行晨讀一番🚄,主要是背誦英文單詞和朗讀課文,因為以前中學裏數理化抓得還算緊👅,而外語相對而言較薄弱,故上了大學學生們都需要“惡補”一下。

這幅照片拍攝於1986年,也說的是我校學生在小河邊抓緊時間晨讀。供同學們學習用的簡陋石臺、石墩已有之,但還沒有石頭鋪板和草坪,河邊也沒有垃圾桶,以一只籮筐代之(湊巧,照片中沒有看到被亂丟的垃圾,不過當時好像還很少有灌裝飲料)👱🏼♂️。服飾上開始有“茄克衫”和“旅遊鞋”出現👩🏽🚀。那時的學生🐃🟩,多數人還有一個裝搪瓷碗和調羹(吃飯用的)的“布兜”(塑料馬夾袋還未出現)🏩,拎著它去教室、圖書館和實驗室,就是為了節約時間用於學習上。

這幅照片的拍攝時間不詳🤸🏼♀️,大概是1990年代初,當時學生自修教室緊張,學校遂將食堂辟為臨時“自修地”♛⏰,以滿足學生學習之需。由圖可知,食堂餐桌很簡陋,是水泥臺上鋪就了白瓷磚🚶🏻➡️,非常的“涼爽”,若在冬天裏伏案其上溫習功課,是很艱苦的一件事🚣🏽♀️,但華理的學子不計較,照樣埋首用功🧝♀️。順便一提,那時已有學生開始穿“牛仔褲”,但“雙肩包”似乎還沒有問世🧖🏻。

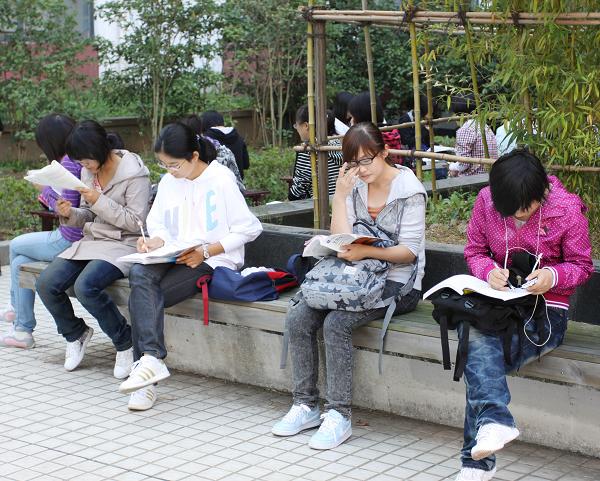

時至如今♦️,華理的學子繼承了前輩的優良傳統👨🦯➡️,依然惜時如金👨🦳,抓緊點滴時間用於學習之上🤲🏼。這幅照片拍攝於2011年10月12日早晨🉐,是為2011級新生在奉賢校園裏的學習情景。

“學在華理”,名不虛傳。

2000年12月1日,華理學子有一短詩,名曰“夢中晨讀”,摘錄於此,以作共勉⬜️。

“在晨曦的寂靜裏,我,做著半明半寐的夢🧖🏼♀️🏌🏿♂️。在蚊帳的頂篷,似倒映出,暈弦的天空🏊🏿😤,所有的樹林和繁星旋轉,宛如萬花筒🍇,只有書籍穩穩地矗立在,燈光下的書案上🗳。或許🦐,這是暗示✭,知識才是我一切的依傍🗓,那我就得早些,快把它摟進懷間🙅🏼♀️。”