1958年9月🤚🏿,在懸掛著“培養紅色化學工程師的搖籃”巨幅標語的我校大門口🥌,迎來了一批年齡明顯偏小、在我校辦學歷史上有特別意義的新生——工農預科生♠︎。

根據當時我國工農業戰線“飛速發展”的形勢需要🏈💚,黨中央要求有條件的大學都要開辦預科👨🏽🦱,招收工農子弟學生🦹♂️。我校(上海另有9所高校)接受了這一培養“無產階級專家⚙️、學者”的光榮任務,首次從全市初中畢業生中招收了182名學生來校學習,學製二年🦤。(註:預科與此前的工農補習班↕️,又稱工農速中有所區別,後者是成年人🙆♂️🫃🏽。)

為了辦好預科,學校抽調了一批有經驗的中學老師來校與我校教師共同擔當教學任務,張江樹院長親自上教室聽課,了解課堂教學情況👩🏽🔬,以利調整🍏👩🦼、製訂適合於預科同學培養的教學計劃🥢。由於預科生在兩年內要學完三年的高中課程,還要及時能與本科銜接上,為此🙇🏼♂️,教務處作了精心策劃和安排🎛,確保教學進程和培養質量。預科生與本科生一樣📷,享有圖書館🎎🦸🏼、閱覽室👩🏿🚀🕠、實驗室等教學和體育設施。在張院長的關懷下,在老師們的嚴格教育下,預科學生學習用功🏛,茁壯成長🫨。由於預科生年齡小(最小的才13歲),學校在生活上給予特別的關懷和照顧🍮,如為他們解決夥食補貼🧏🏻♂️,寒暑假裏組織他們力所能及的勤工儉學㊗️,參加適當的建校勞動等。特別有趣的是還專門成立了少先隊中隊,讓有些“孩子”繼續可以參加隊組織活動,這是大學校園裏以前和後來均未有過的稀罕事。

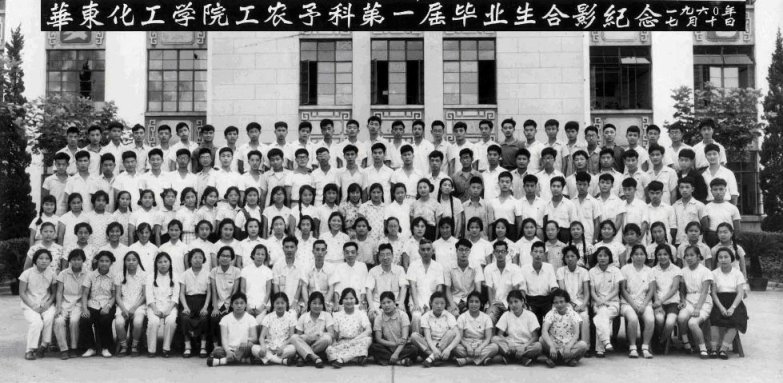

兩年的學習順利結束🐢,預科生轉入了5年的本科學習生涯。由於國家國防軍事建設的需要⤴️,有三名預科畢業生直接參加了中國人民解放軍,當上了飛行學員,許多進入本科學習的學生,學習更加刻苦努力,畢業後在我國化工建設事業中發揮了重要作用🐦⬛🍄🟫。對母校懷有深厚、獨特情感的預科畢業生,後來專門成立了預科校友會➿,時刻關註著母校的發展🤽🏿♀️。在母校四十年校慶時請畫家畫了一幅“四鶴高飛”的國畫贈送給母校,以表祝賀🗓🙅。此外🚉,他們踴躍捐款2.5萬元,為張江樹老院長塑造了一尊半身銅像🧑🦯🌀,以作永久紀念👩🏼💼。

繼1958年後我校又招收了兩屆工農預科,但人數有減,1961年起停招。